Allgemein

ISG – Das Iliosakralgelenk beim Pferd verstehen

Mythos ISG beim Pferd! – “Dein Pferd hat eine Blockade im Iliosakralgelenk – das ISG muss eingerenkt werden!”.

So oder so ähnliche Diagnosen bekommen Pferdebesitzer oft zu hören wenn sie einen Therapeuten rufen und ihr Pferd behandeln lassen. Doch was ist dran an der berühmt berüchtigten Modediagnose die Reiter und Reiterinnen in Angst und Schrecken versetzt und können Therapeuten da wirklich was “behandeln”?

Zunächst einmal eine Begriffsdefinition – die Abürzung ISG steht für Iliosakralgelenk. Lateinisch heißt es Articulatio sacroiliaca, zu deutsch ganz einfach und vielen Reitern geläufig: “Kreuzdarmbeingelenk”.

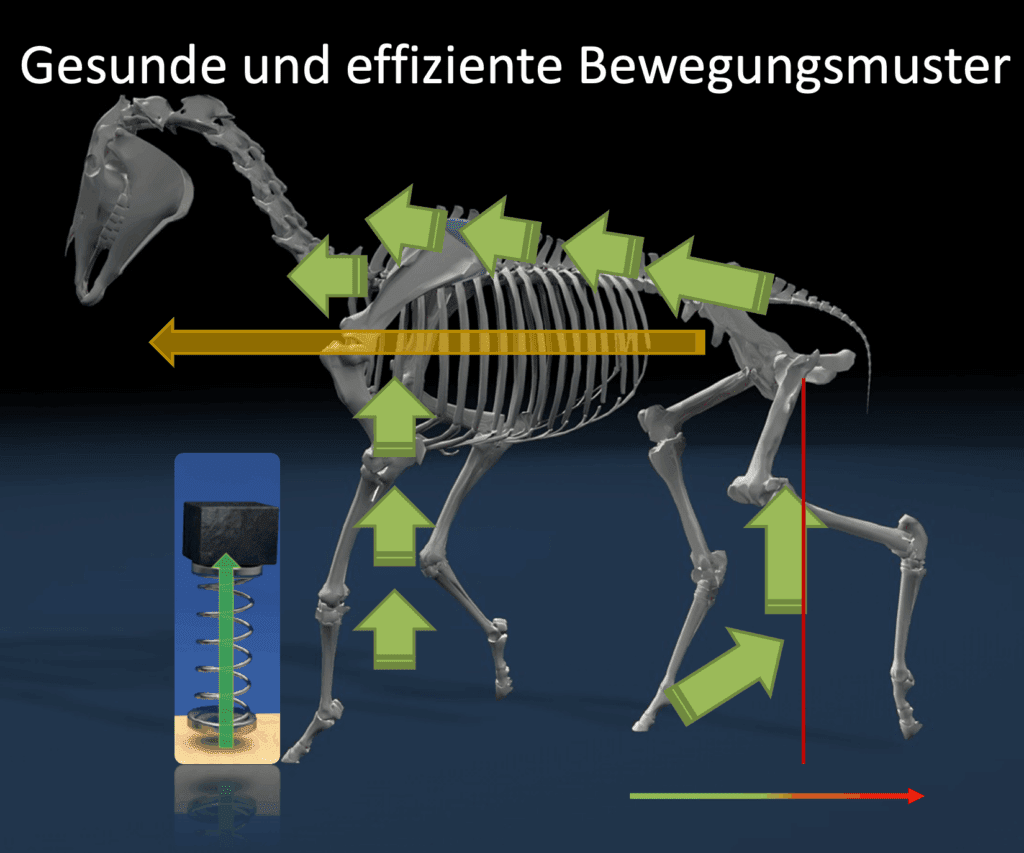

Das Iliosakralgelenk (ISG) ist ein zentrales, sehr wichtiges Element im Bewegungsapparat des Pferdes. Es verbindet die Wirbelsäule mit dem Becken und überträgt die enormen Kräfte der Hinterbeine und ist somit zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Qualität der Vorwärtsbewegung und Versammlung. Obwohl es nach außen unsichtbar bleibt, hat es aber entscheidenden Einfluss auf die Bewegungsqualität des Pferdes, Rittigkeit, Leistungsfähigkeit und Gesundheit.

Eine genauere Auseinandersetzung mit diesem wichtigen anatomischen Tel des Pferdes ist daher extrem wichtig.

Anatomische Lokalisierung und Grundlagen des ISGs

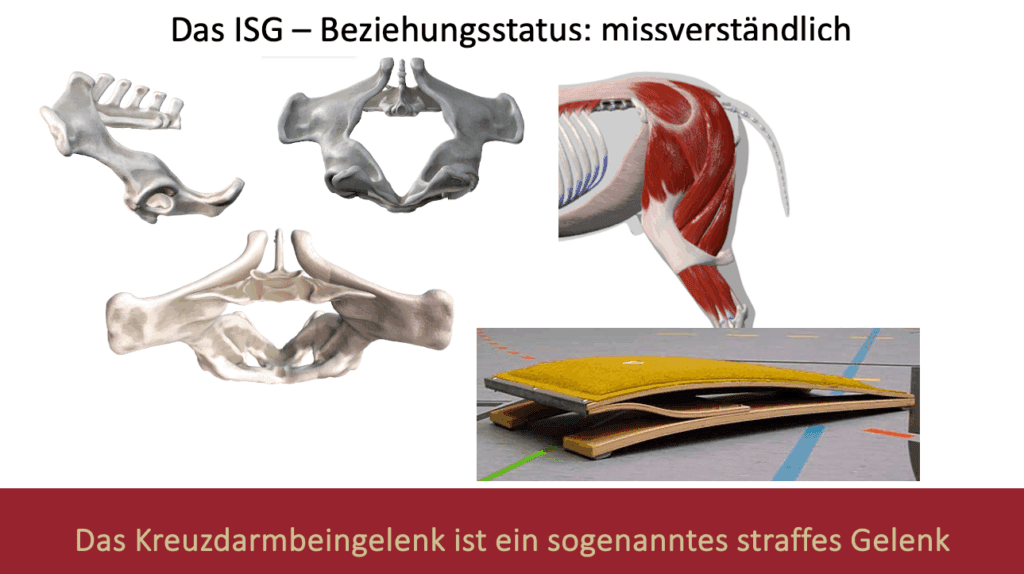

Das ISG wird gebildet aus dem Kreuzbein (Os sacrum) und den beiden Darmbeinschaufeln (Os ilium).

- Lage: tief im Becken verborgen, stabilisiert durch starke Bänder.

- Bänder: u.a. Lig. sacroiliaca dorsalia und interossea, die enorme Stabilität gewährleisten.

- Beweglichkeit: nur sehr geringe, federnde Bewegungen möglich – es ist kein “klassisches” Gelenk wie das Knie, sondern eher eine straffe Verbindung mit mikroskopisch kleinen Spielräumen.

Anders als „klassische“ Gelenke mit deutlichen Beuge-/Streckbewegungen ist das ISG / Kreuzdaermbeingelenk eine straffe Verbindung bzw. ein sogenanntes straffes Gelenk mit Faserknorpelanteilen und nur minimalen Gleit- bzw. Rotationsmöglichkeiten.

Diese minimalen Bewegungen sind entscheidend, um die gewaltigen Kräfte und Stöße abzufangen und Energie durch den Körper weiterzugeben. Jeder kann sich vorstellen welche Kräfte in der Region eines ISGs bei einem ausgewachsenen 600 kg Pferd im Galopp, beim Absprung oder bei Stopps aus voller Geschwindigkeit wirken.

Was das ISG mit einem Sprungbrett zu tun hat

Ich vergleiche das ISG gerne mit einem Schleuderbrett oder Sprungbrett – ein Gerät was sicherlich viele noch aus dem Schulunterricht kennen.

Stand solch ein Gerät in der Turnhalle gab es zwei Arten von Reaktionen: die einen haben sich gefreut und die anderen haben es gehasst!

Warum? Weil es auch zwei Arten von “Nutzern” dieses Gerätes gibt:

Gruppe 1: Diese Menschen nehmen Anlauf – springen auf das Brett und bleiben mehr oder weniger stehen – Das Brett ist unnütz. Diese Menschen hassen das Brett. Bein Aufkommen auf das Sprungbrett federn diese Leute nicht in ihren Gelenken und nutzen ihre myofaszialen Strukturen nicht zum speichern von Federenergie – sondern blockieren in den Gelenken – und blockieren damit auch die frei werdende Energie des Sprungbretts.

Gruppe 2: Diese Menschen nutzen den Katapulteffekt ihrer eigenen myofaszialen Strukturen – nehmen Anlauf – springen auf das Sprungbrett, kommen auf, speichern beim Aufkommen Energie in ihren myofazialen Strukturen und nutzen das Sprungbrett durch elegantes Abfedern als Verstärkung der eigenen Federenergie. Beim Aufkommen wird das Sprungbrett heruntergedrückt und speichert beim Herunterdrücken Federernergie.

Das Prinzip des Sprungbretts ist wie folgt: Es ist sehr starr in seiner Struktur – Stellt sich eine Person mit normalem Gewicht auf das Brett gibt es minimal bis gar nicht nach. Erst durch einen Sprung – und damit erhöhter Gewichtseinwirkung wird es heruntergedrückt und speichert beim Herunterdrücken Energie – wie eine Sprungfeder. Diese “kann” dann zum Abspringen genutzt werden.

Das Sprungbrett ist ähnlich wie die Konstruktion des straffen Gelenks – dem ISG.

Als straffe Gelenke (Amphiarthrosen) werden Gelenke bezeichnet, deren Beweglichkeit durch straffe Bänder stark eingeschränkt sind.

Das Kreuzbeindarmbeingelenk, dessen Fachbezeichnung Iliosakralgelenk, noch viel häufiger genutzt wird ist ein solches straffes Gelenk. Die knöcherne Konstruktion wird umfasst von starken Muskeln und Bändern.

Der spezielle anatomische Aufbau des ISG schränkt die Bewegungsmöglichkeit in diesem Gelenk ein, so dass im Schritt und Trab nahezu keine Bewegung stattfindet.

Stabilisiert wird es von kräftigen Bändern, darüber hinaus verlaufen in unmittelbarer Nähe wichtige Nerven wie der Ischias- und der Obturatoriusnerv. Schmerzen können daher aus verschiedenen Strukturen stammen: aus dem Gelenk selbst, den myofaszialen Strukturen (Faszien und Muskeln) den Bandapparaten, den angrenzenden Nerven oder – funktionell eng gekoppelt – aus dem Lumbosakralgelenk.

Als Therapeut sprechen wir daher auch von einer “Auffälligkeit” oder “Beeinträchtigung” “in der Lumbosakro-iliakalen Region”.

Leider hört man immer noch häufig Reiter und Pferdebesitzer davon sprechen, das ISG wäre bei ihrem Pferd “ausgerenkt” und muss wieder eingerenkt werden. Derartige mechanische Beeinträchtigung müssen ganz klar in den Bereich der Fabeln und Mythen verbannt werden. Ein Pferd dessen Kreuzdarmbeingelenk wirklich in Folge eines Sturzes oder Unfalls derart beeinträchtigt ist, dass die Gelenkflächen sich voneinander trennen und verschieben hat unfassbare Krafteinwirkung über sich ergehen lassen müssen. Es kann in diesem Bereich nicht durch Kraft von “Händen” manipuliert werden.

“Die Subluxation des ISG ist mit schweren Verletzungen des Gelenks und seinen Bändern verbunden,

deshalb kann diese manuell nicht reponiert werden” (Cauvin 1997)Für eine vollständige Ruptur der Kreuzdarmbeinbänder ist ein erhebliches Trauma erforderlich. Akute Zerrungen oder Subluxationen des ISG werden überwiegend bei Pferden beobachtet, die mit hoher Geschwindigkeit springen müssen.

Akute (Sub-)Luxationen des Iliosakralgelenks sind ausgesprochen selten – sie entsprechen einer Trennung der Gelenkflächen von Kreuz- und Darmbein. In der Fachliteratur sind nur wenige Fälle einer akuten (Sub-)Luxation des Kreuzdarmbeingelenks dokumentiert.

Funktionelle Bedeutung des Kreuzdarmbeingelenks

Das ISG ist die Drehscheibe zwischen Hinterhand und Rumpf:

- Kraftübertragung: Die Schubkraft der Hinterhand wird über das ISG in die Wirbelsäule geleitet.

- Stoßdämpfung: winzige Bewegungen im Gelenk wirken wie ein Puffer.

- Koordination: Nur ein gesund funktionierendes ISG ermöglicht korrekte effiziente Bewegungsmuster, Untertreten, Versammlung, und reele Aufrichtung, sowie Selbsthaltung.

Ein blockiertes oder gereiztes ISG (durch die umliegenden Strukturen) kann daher zu scheinbar „unerklärlichen“ Problemen führen, etwa Taktfehlern oder mangelnder Losgelassenheit. Das kommt durchaus häufiger vor – allerdings in der klinischen Diagnositk nicht häufiger als Lahmheitsursachen an anderen Gelenken. Während bei Lahmheiten oft Beine, Rücken oder der Sattel im Fokus stehen, bleibt der Bereichum das ISG als Schmerzursache häufig unterbelichtet – obwohl betroffene Pferde in der Praxis nicht selten sind.

Das effektive Arbeiten des ISGs ist aber von weiteren Faktoren abhängig:

- Nutzung der “Hanken” – Nutzung der Federkraft der Strukturen der Hinterhand (Katapulteffekt)

- Stellung des LSGs – Lumbosakralgelenks

- Korrekt arbeitender Schultergürtel und effektive Vorhandprozess

Klinische Relevanz – Probleme im ISG

Reine ISG-Probleme sind schwer zu diagnostizieren.

Klinisch zeigen betroffene Pferde oft keine klare, in-Hand erkennbare Hinterhandlahmheit. Typischer ist ein Mangel an Schub und Engagement der Hinterhand, reduzierte Rückenbeweglichkeit und vor allem eine deutliche Verschlechterung unter dem Reiter – stärker im Galopp als im Trab. Im Sattel beschreiben Reiter ein Gefühl von „zu wenig Kraft“, „fehlender Vorwärtsidee“ und mangelnder Durchlässigkeit. Im Galopp fallen vermehrtes Buckeln, Schweifschlagen, Ohrenspiel nach hinten, Maulöffnen mit Zahnsicht, Kopf-Hals-Position hinter der Senkrechten und ein schiefes Laufen auf drei Hufschlaglinien auf. Charakteristisch sind bei einem Teil der Pferde das Bocken und Nach-hinten-Austreten beim Galoppieren oder nach der Landung am Sprung – besonders, wenn der Absprung zu dicht kommt und mehr Kraft gefordert ist. Diese Muster können durchaus ein Hinweis auf nervenassoziierten Schmerz aus der ISG-Region sein.

Typische Hinweise:

- unklare Lahmheiten

- Schwierigkeiten beim Angaloppieren oder bei Wechseln

- Kreuzgalopp, Schweifschiefstellung, Schweifschlagen, “Hüpfer” oder Buckeln im Galopp

- fehlende Lastaufnahme und mangelnde Hinterhandaktivität

- vermehrtes Stolpern oder „wegrutschende Hinterhand“

In der Tiermedizin wird zwischen funktionellen Dysfunktionen (z.B. Blockaden, muskuläre Dysbalancen) und pathologischen Veränderungen (Entzündungen, degenerative Prozesse) unterschieden.

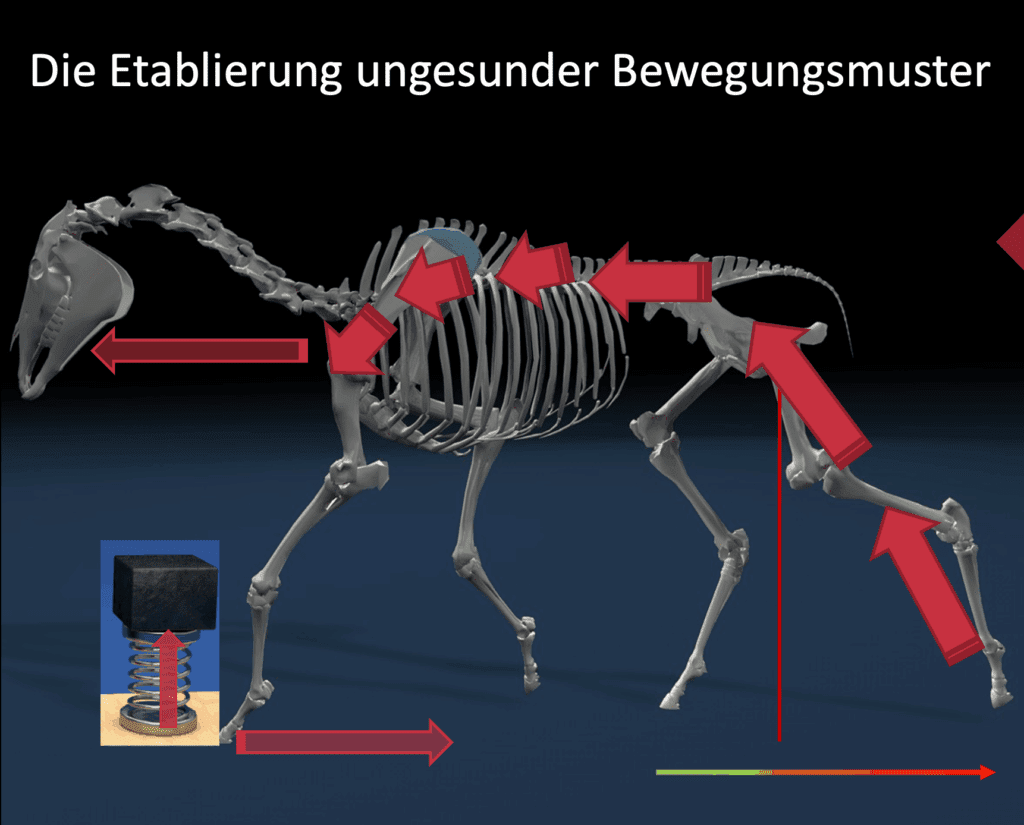

Die wenigsten Pferden (ca. 15%) mit Auffälligkeiten und Schmerzen im Bereich des Kreuzdarmbeingelenks haben wirklich dort ursächliche Probleme. Die meisten Pferde haben oft zusätzliche Probleme bzw. Ursachen in anderen Bereichen (z. B. hintere Gliedmaßen, „kissing spines“, Vorderhandproblematiken, Schulterprobleme). Häufig liegt zunächst ein in primäres Problem an anderer Stelle des Körpers vor und das Bewegungsmuster wird vom Pferdekörper zuungunsten der Hinterhand (z.B. zur Schmerzvermeidung) verändert; sekundär entwickelt sich dann eine Schmerzproblematik in der lumbosakro-iliakalen Region. In wenigen der Fälle geht aber auch eine Traumageschichte voraus (Sturz, Ausrutscher, Sturz am Sprung).

Ursachen für ISG-Probleme

- Überlastung: falsches Training, zu frühes Anreiten, Überforderung in Lektionen.

- Fehlstellungen & Exterieur: kurze Kruppen, steile oder zu flache Beckenknochen.

- Traumata: Stürze, Ausrutschen, Tritte.

- Sekundärprobleme: Kompensationen durch Hufprobleme, Arthrosen oder muskuläre Dysbalancen.

Therapie & Training für eine gesunde Funktion des ISGs

(ISG) Probleme beim Pferd: Erkennen, einordnen, behandeln

Ein „kaputtes ISG“ im klassischen Sinn ist selten – meist handelt es sich wie bereits gesagt um eine funktionelle Einschränkungen, die sich positiv beeinflussen lassen:

- Tierärztliche Abklärung: Lahmheitsuntersuchung, ggf. Infiltrationen oder Bildgebung.

- Physiotherapie & Osteopathie: Mobilisation, Faszientechniken, Lockerung der Beckenregion.

- Training: gezieltes Training für Rumpfstabilität und Hinterhand, z.B. Seitengänge, Übergänge,.

- Management: ausreichend Bewegung, Vermeidung von rutschigen Böden.

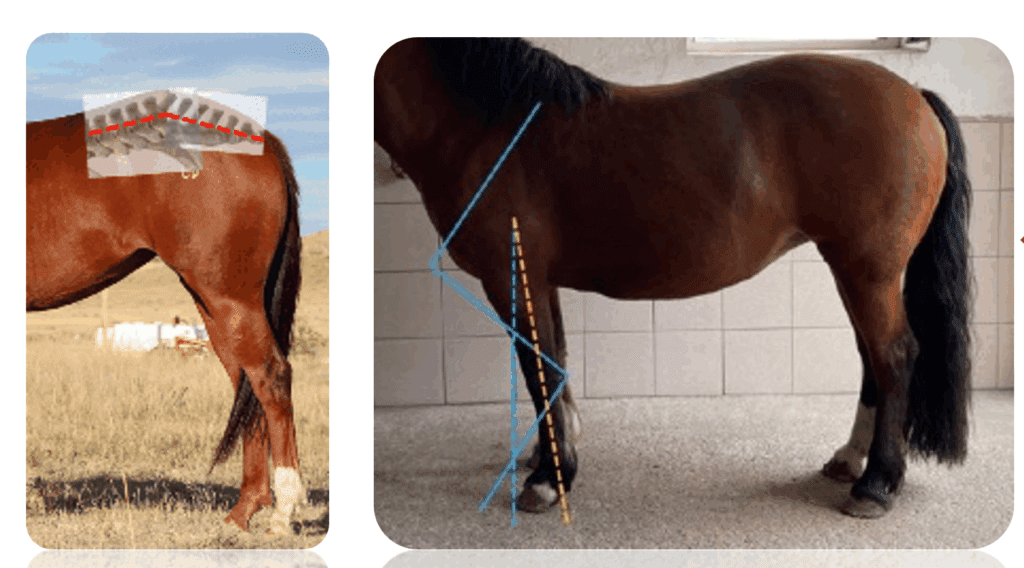

Die Untersuchung beginnt mit dem Blick auf Haltung und Bemuskelung des Pferdes. Typisch sind prominente „Hunter’s bumps“ (Herausstehende Kreuzbeinhöcker, ein Einfallen der Oberlinie davor, betonte Dornfortsätze der Lendenwirbelsäule – Zeichen für Topline- und Glutealatrophie.

Manche Pferde stellen vermehrt die Hinterbeine unter den Rumpf. Von hinten ist es wichtig die Symmetrien der Beckenmuskulatur und der tubera sacrale (Kreuzbeinhöcker); reine Höhenasymmetrien sind nicht zwingend pathologisch, front-back-Verschiebungen deuten eher auf eine Entwicklungsvariante mit möglicher Prädisposition, also in Folge der Wachstumsjahre als Fohlen und bzw. Jungpferd.

Ein klinisch aussagekräftiger Test ist der Druck über dem Hunter’s bump: Gesunde Pferde widerstehen dem Impuls. Pferde mit regionalem Schmerz neigen zu semiflexion von Knie und Sprunggelenk, „sacken“ leicht ein und zeigen Unbehagen. Ergänzend wird die aktive Flexion/Extension des Rückens überprüft. Besonders die Extension (Absenken) wird von den Pferden ungern gezeigt – aufgrund der Nähe zum Lumbosakralgelenk.

Behandlung – Schmerzen reduzieren bzw. beseitigen und Therapie in Bewegung

Die Therapie eines Pferde mit Auffälligkeiten in der ISG Region zielt darauf, Schmerzen so zu reduzieren, dass sich Bewegungsmuster und Muskulatur wieder normalisieren können.

Wichtig ist eine Therapie in Bewegung ohne Reiter – Die ersten Wochen werden die Pferde an der Hand gearbeitet ausschließlich im Schritt mit kurzen Phasen von Seitengängen – später nach wenigen Wochen nehmen wir auch den Trab als Prüfstein dazu. Galopp wird an der Hand nicht verlangt – erst wieder wenn mit der Arbeit im Sattel angefangen werden kann und auch die am Boden erarbeiteten Bewegegungsmuster unter dem Sattel und Reitergewicht beibehalten werden können. Das Pferd soll nach und nach immer weniger in alte Bewegungsmuster zurückfallen. Es soll sich in der Bewegung und auch in der Haltung “umformen”.

Die Arbeit in der Rehabilitation zielt daraufhin dem Pferd neue gesunde Bewegungsideen anzubieten und verstehen zu lassen, um sie dann in Folge häufiger Wiederholung im Intervalltraining zu stabilen abrufbaren und gespeicherten Bewegungsmusttern “anzutrainieren”. Es geht dabei um Aufbau der Kernstabilität, Steigerung der Multifidi-Aktivität, Gluteal- und Rumpftragemuskulatur aufzubauen. Die Trainingseinheiten sind dabei nie länger als 15 – 20 min. um die volle psychische und physische Aufmerksamkeit bei Besitzer und vor allem dem Pferd zu gewährleisten.

Die Arbeit an der Longe ist für diese Pferde meist nicht sinnvoll – viele Reiter und Pferde sind leider ein eingespieltes Team an der Longe und sind nicht in der Lage dem Pferd auf die Entfernung “korrektere” Bewegungsmuster auf der gebogenen Linie abzuverlangen. Das Pferd ist dazu ein effektiver “Geradeausläufer” und nutzt auf der Kreisbahn schnell und bevorzugt ungesunde Bewegungsmuster. Dazu sind viele ungesunde Bewegungsmuster durch falsches Longieren entstanden. Falsche Longenarbeit ist ein viel häufiger Problemfaktor für falsche Haltungs- und Bewegungsmuster, als man denkt. Dazu wird meist ein zu hohes Grundtempo gewählt oder vom Pferd selbst bestimmt, dass nur schlecht korrigiert werden können. Die Arbeit an der Longe wird meist von ungünstigen Bewegungsphasen dominiert – während die guten seltener vorkommen. Trainiert wird in einem solchen Training ausschliesslich vorhandene Schonhaltungen, Kompensationsmuskualur und Ausdauer. Das wirkt der Rehabilitation entgegen.

Die klassische Arbeit an der Hand ist daher zu bevorzugen.

Prävention – gesunde ISG-Funktion fördern

- Richtiges Aufwärmen vor der Arbeit – ggf. erst Handarbeit dann Reiten

- Zeit der Reiteinheiten nicht zu lang werden lassen – viele Pferde sind physisch wie psychisch kaum in der Lage das Reitergewicht länger als 15 Min gesund zu tragen – “ertragen” uns dagegen sehr lange

- Balance & Geraderichten statt einseitiger Belastung – Seitengänmge sind das A und O

- Kraftaufbau der tragenden Muskulatur (Bauch- und Rumpfträger) in gesunden “federnden” Gängen

- Sattelkontrolle – ein schlecht sitzender Sattel fördert Ausweichbewegungen – 90% der Sättel passen leider gar nicht

Fazit

Das Iliosakralgelenk ist viel kleiner in seiner Beweglichkeit als viele meinen, dafür aber um so riesig in seiner Bedeutung für die Qualität der Pferdebewegung. Ohne ein gesundes und funktionierendes ISG, bzw. eine schmerzfreie ISG Region – kann kein Pferd seine Hinterhand nicht effektiv nutzen oder dauerhaft beschwerdefrei arbeiten. Für Reiter, Ausbilder und Therapeuten lohnt es sich daher, das ISG immer im Kopf zu haben – aber dabei das Pferd als Ganzes zu betrachten – denn es sind vor allem die umliegenden Strukturen – Nerven, Muskeln, Faszien, Sehnen und Bänder die über die Funktion des ISGs entscheiden. Viele vermutete Probleme des ISGs – sind Probleme in der “Region”, also diesen zuvor genannten Strukturen.

Therapeuten die das ISG mit ihren Händen direkt beeinflussen wollen – oder gar ein angeblich ausgerenktes ISG wieder einrenken wollen sollten wir aber sehr kritisch hinterfragen.

Quellen:

Das Iliosakralgelenk des Pferdes: Morphologische und klinische Studie – Lidia Kowalczyk

Physiotherapie und Massage bei Pferden – Denoix

Die Lahmheiten des Pferdes – Rooney

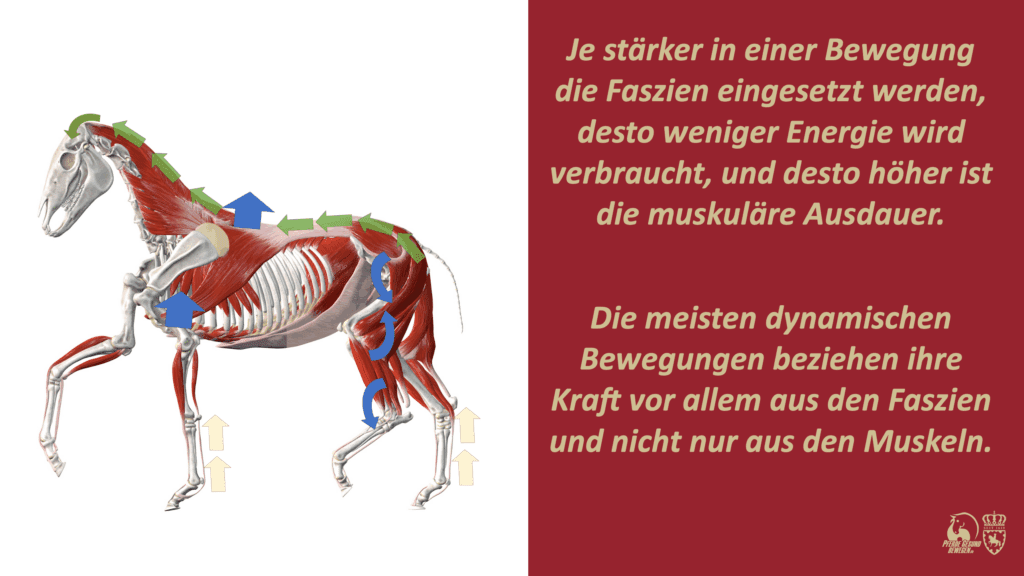

Mehr Infos zur Anatomie und Biomechanik des Pferdes:

Mehr über Faszien des Pferdes und Faszientraining: