Allgemein

Das Märchen vom ausgerenkten Wirbel beim Pferd

Warum „Einrenken“ beim Pferd ein überholter Mythos ist – denn wo nichts ausgerenkt sein kann – kann man auch nichts einrenken

„Dein Pferd hatte einen Wirbel ausgerenkt – den müssen wir wieder einrenken!“

Diesen Satz hören viele Pferdebesitzer – und meist klingt er so, als hätte sich da wirklich etwas dramatisch verschoben.

Doch die Wahrheit ist: Ein Wirbel kann beim lebenden Pferd nicht einfach mal „ausrenken“.

Ein kurzer Blick in die Anatomie zeigt, warum:

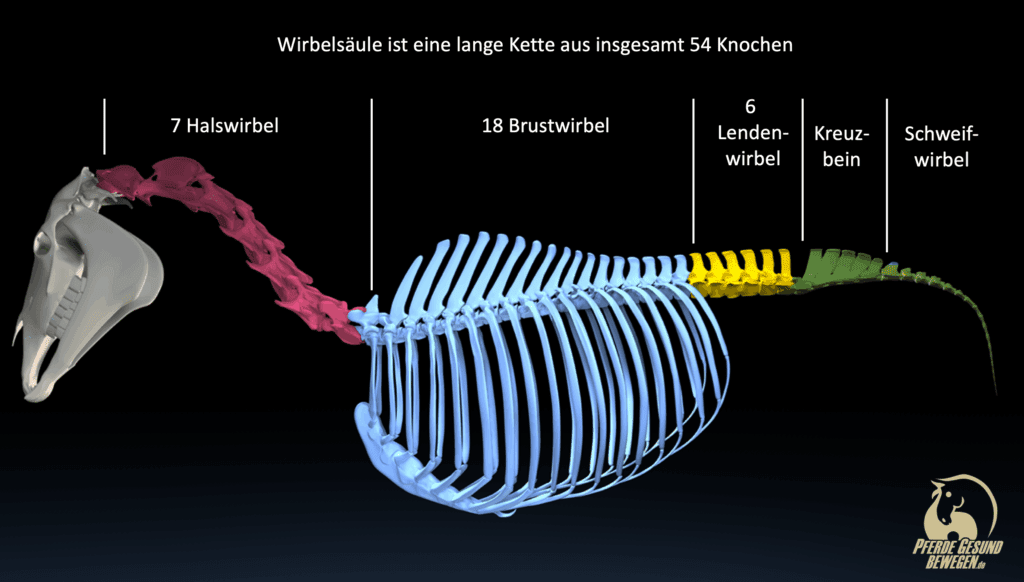

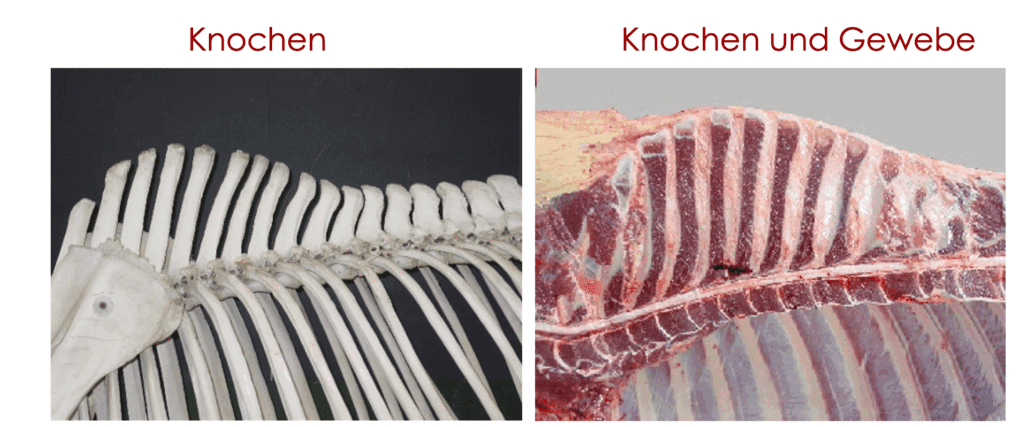

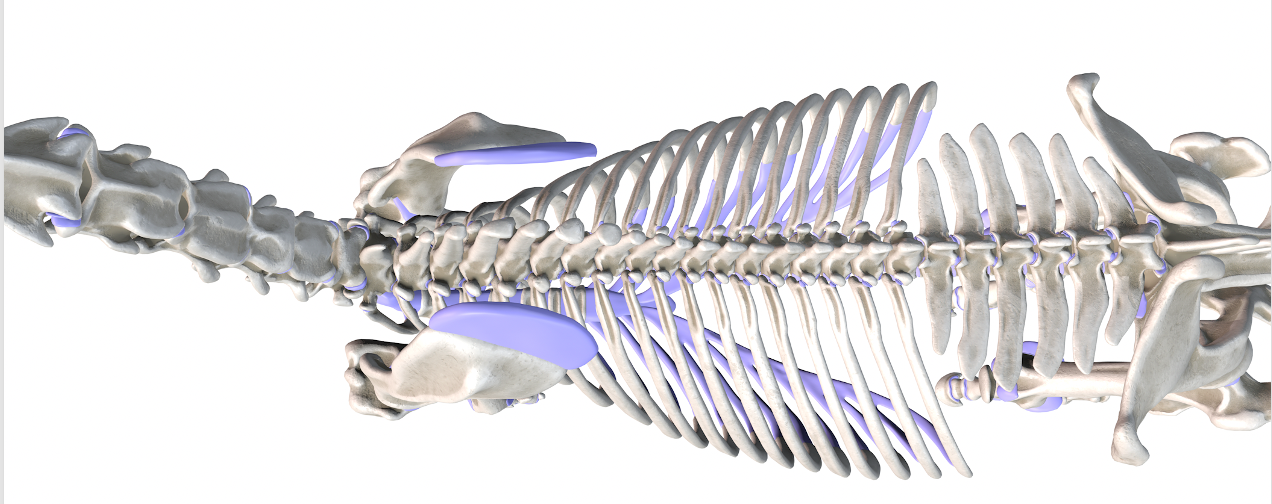

Die Wirbelsäule des Pferdes ist ein hochkomplexes System aus über 50 Wirbelkörpern, die über Gelenke, Bänder und Muskeln und Faszien miteinander verbunden sind. Diese Strukturen sorgen für Stabilität und gleichzeitig Elastizität – aber sie lassen keinen Raum für ein „Herausspringen“ eines Wirbels.

Was tatsächlich passiert, ist eine funktionelle Bewegungseinschränkung:

Ein Wirbelgelenk kann sich verklemmen oder blockieren, wenn Muskeln verspannen, Faszien verkleben oder Gelenkkapseln irritiert sind.

Man spricht in der Medizin von einer „Dysfunktion im Gelenk“ – also einer Störung innerhalb des normalen Bewegungsspielraums. Das Wirbelgelenk ist also vorübergehend (reversibel -> rückgängig machbar) in seiner Beweglichkeit eingeschränkt.

Eine solche “Dysfunktion” kann prinzipiell verschiedene Bereiche der Wirbelsäule betreffen, also die Halswirbelsäule (HWS), die Brustwirbelsäule (BWS) und die Lendenwirbelsäle (LWS)

Auch die Begriffe Wirbelblockierung, Wirbelgelenkblockade, segmentale Dysfunktion oder reversible hypomobile artikuläre Dysfunktion sind gebräuchlich.

Im Gegensatz dazu wäre eine „Luxation“* – also das echte „Ausrenken“ – ein Notfall mit massiver Gewebeschädigung.

*Bei Luxationen werden die Knochen eines Gelenks vollständig voneinander getrennt. Bei einer Subluxation sind die Knochen nur zum Teil verschoben und nicht vollständig voneinander getrennt. Luxationen können von Verletzungen von anderen Geweben des Bewegungsapparates begleitet sein, z. B. von Frakturen, Verstauchungen, Sehnenrissen.

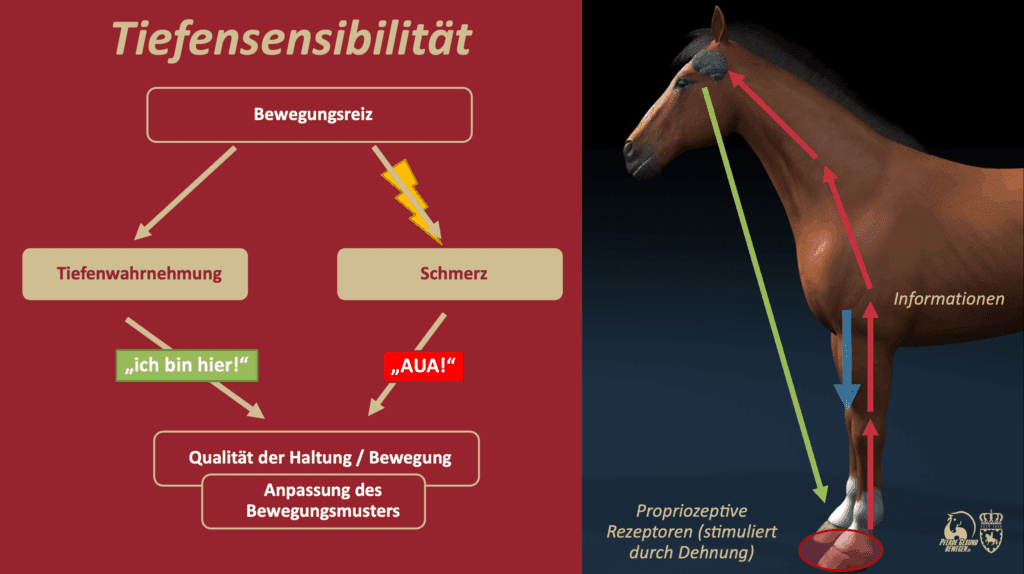

Wenn ein Gelenk “blockiert” wurde es vor einer “Übersbelastung” vom Körper “geschützt” dann sendet der Körper Signale an das Nervensystem:

„Achtung – hier stimmt etwas nicht!“

Jeder kennt solche Situationen – man läuft eine Treppe herunter und übersieht in Gedanken die letzte Stufe. “Wumms” Dann macht es einen Ruck durch den gesamten Körper – weil dieser sich durch “Versteifung” schützen will.

Diese Meldung läuft über Nervenbahnen ins Rückenmark und Gehirn, wo sie als Schmerz oder Spannung registriert wird.

Das Rückenmark reagiert reflexartig – es schickt einen Schutzimpuls zurück an die Muskulatur, die sich daraufhin anspannt, um das betroffene Gelenk zu stabilisieren.

Die Folge:

- Die Beweglichkeit nimmt weiter ab

- Der Schmerz verstärkt sich

- Der Teufelskreis aus Verspannung – Schmerz – Schonhaltung beginnt

Ein geschulter und erfahrener Therapeut erkennt solche Muster und arbeitet nicht am „Einrenken“, sondern an der Wiederherstellung der Bewegungsmöglichkeit und -balance:

- Durch sanfte Mobilisation

- Faszien- und Muskeltechniken

- und gezieltes Training der tiefliegenden Haltemuskulatur

Der Begriff „Einrenken“ stammt ursprünglich aus der Humanmedizin des 19. Jahrhunderts – als man noch wenig über die funktionelle Neuromechanik wusste.

Heute weiß man:

Das charakteristische „Knacken“, das manchmal bei einer Manipulation auftritt, ist kein Beweis für ein „Einrenken“, sondern entsteht durch Gasbildung (Kavitation) im Gelenkspalt.

Das Ziel moderner Pferdetherapie ist nicht das „Einrenken“, sondern das Entstören.

Ein guter Therapeut hilft dem Körper, die Blockade selbst zu lösen, indem er die natürliche Beweglichkeit wiederherstellt und die neuromuskuläre Kontrolle verbessert.

Eine nachhaltige Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit, ohne Behandlung der zugehörigen Muskulatur und des faszialen Gewebes, ist NICHT möglich.

Die myofasziale Dysfunktion

Die myofasziale Dysfunktion bezeichnet eine Störung der myofaszialen Funktionseinheit, welche mit Schmerzen und/oder Bewegungskontrolldysfunktionen verbunden ist. Steht der Schmerz im Vordergrund der Symptomatik wird häufig die Bezeichnung Myofasziales Schmerzsyndrom verwendet.

Beim Fluchttier Pferd wird das Haltungs- und Bewegungsmuster schnellstmöglich und nachhaltig auf Schmerzvermeidung angepasst.

Wir Therapeuten sprechen auch davon “Die Lahmheit ist der Feind der Lahmheit”!”

Das Problem: obwohl Schmerzen nicht mehr vorhanden oder stillgelegt sind – behält das Pferd das Schmerzvermeidungsmuster bei, da die Bewegungsintelligenz in den Faszien gespeichert ist UND weil der Körper sich bereits umgebaut (Optimiert) hat.

Das Fluchttier Pferd ist Meister in der Kompensation und speichert Schohnhaltungen- und Bewegungsmuster extrem schnell ab um möglichst effizient und schmerzvermeidend “trotz” vorhandener Einschränkungen beweglich zu sein. Diese abgespeicherten Haltungs- und Bewegungsmuster werden auch nach der Behandlung “beibehalten” und genutzt.

Wirbelgelenke renken nicht aus – sie reagieren.

Sie reagieren auf Fehlbelastungen, Verspannungen, Schmerzen oder falsches Training.

Daher liegt die Lösung nicht im schnellen „Knacken“, sondern im verständnisvollen Umgang mit dem Bewegungsapparat.

Ein Pferd ist kein Mechanikmodell, das man „zurechtrücken“ kann – sondern ein sensibles biologisches System, das auf feinste Veränderungen reagiert.

Und genau das macht die Arbeit am Pferdekörper so faszinierend.

Mit unserer Arbeit können wir nur Potential für korrektere Bewegung „ermöglichen“: Wir öffnen ein Tor zu gesunder Bewegung

Diese Tor für gesunde Bewegung muss allerdings nach der Behandlung auch genutzt werden – das heisst dem Pferd müssen durch gezielte sinnvolle Bewegungsideen “Angebote” für bessere Bewegungsmuster gegeben werden und nach und nach dann diese neuen Bewegungsmuster “antrainiert” werden. Ungesunde Bewegungsmuster müssen daher möglichst „VOR“ erneutem Kraft- und Ausdauertraining erkannt und verbessert werden. Dazu muss ein (Trainings-)Plan erstellt und „verfolgt“ werden. Ansonsten ist die Arbeit des Therapeuten meist nicht nachhaltig. Reiter / Pferdebesitzer müssen sehr oft erst einmal UMDENKEN und neue “Werkzeuge” (Übungen) für die Bewegung kennenlernen.

» Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. «

Albert Einstein

Quellen (Auswahl):

- Haussler KK. Diagnosis and management of sacroiliac joint dysfunction in horses. Equine Vet Educ. 1999.

- Denoix JM. Biomechanics and imaging of the equine vertebral column. Vet Clin North Am Equine Pract. 2004.

- Dyson S. Diagnosis and management of back pain in the horse. Practice, 2011.

- Liebich HG. Anatomie der Haustiere – Lehrbuch und Farbatlas der funktionellen Anatomie. Schattauer Verlag, 2018.

Mehr Infos zur Anatomie und Biomechanik des Pferdes:

Mehr über Faszien des Pferdes und Faszientraining: